Street-Parade: Wie alles begann

Posted by Hochstrasser Rene on 09/05/2011 08:55:21 AM | 0 Comments Blog, Latest News

Anfangszeiten und erklären, wieso ihrer Meinung nach die Street-Parade schon lange

tot ist und ohne Drogen gar nichts lief.

Mit dem diesjährigen Motto «20 Years Love, Freedom, Tolerance & Respect»

wollen die Street-Parade-Veranstalter im Jubiläumsjahr die Grundwerte der Street-

Parade in den Mittelpunkt stellen. Tagesanzeiger.ch/Newsnetz sprach mit zwei

ehemaligen Ravern, die 1992 an der ersten Street-Parade mit dabei waren über

die Bedeutung der Technobewegung, den damit zusammenhängenden

Drogenkonsum und die zunehmende Kommerzialisierung des Events.

Fast zwanzig Jahre sind seit der ersten Street-Parade vergangen, was ist von den Ursprüngen geblieben?

Philipp K. (Name geändert): So gut wie gar nichts. Die Techno-Szene und mit ihr

die Street-Parade war einst losgezogen, um die verkrusteten Strukturen der Rock-

und Popmusik-Szene aufzubrechen. Das fing schon damit an, dass der Musiker,

also der DJ, am Anfang eben nicht wie ein Star gehandelt wurde, sondern

irgendwo in einem Keller seine Platten auflegte. Ziemlich bald schon wurden die

DJs genauso auf eine Bühne gehievt und wie Superstars mit Groupies und

Bodyguards und allem Drum und Dran verehrt. Die Gagen schossen in

atemberaubende Höhen, also mussten Sponsoren her – all die Strukturen, die

man einst niederreissen wollte, waren wieder vorhanden.

Sandra M. (Name geändert): Für mich ist die Street-Parade schon lange tot, sie ist

ein Anlass wie das Züri-Fäscht oder Ähnliches geworden. Wer sich an der Parade

beteiligen will, sieht sich mit etlichen Vorschriften und Auflagen konfrontiert. Mit der

einstigen Technobewegung und den von uns verlangten Werten «Liebe, Friede,

Freiheit, Grosszügigkeit und Toleranz» hat das nichts mehr zu tun.

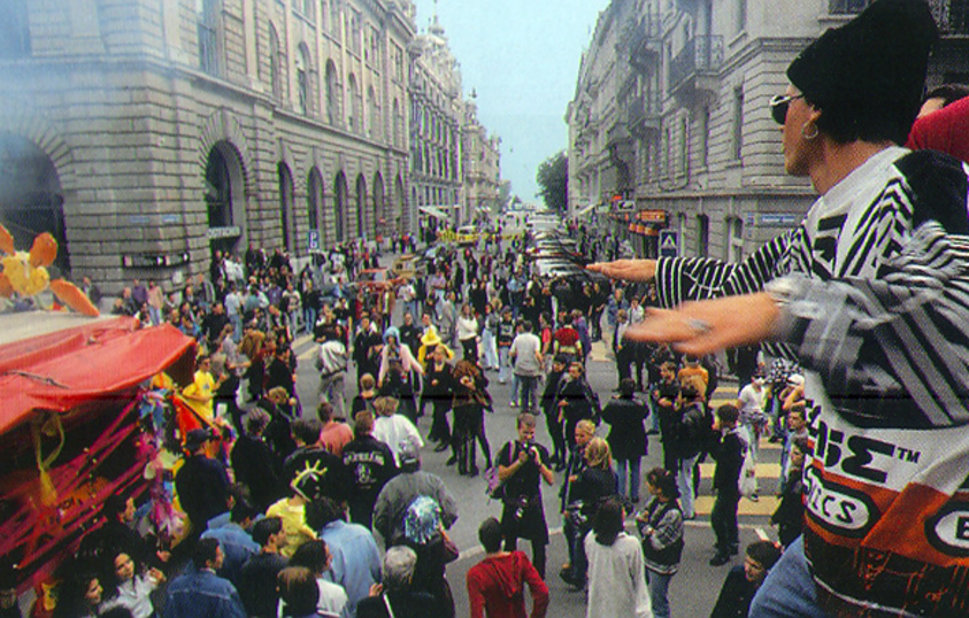

Philipp K.: Die Parade hat sich zu einem riesigen Monsteranlass entwickelt. Wer

mit einem Love-Mobile dabei sein möchte, muss zwischen 30'000 und 40'000

Franken bezahlen, darf sich selber aber nicht mit Sponsoren «querfinanzieren».

Kein Wunder, können sich das kleinere Partybetreiber gar nicht mehr leisten. Von

der Street-Parade immer noch als Demonstration zu sprechen, ist ein Witz.

Auch wenn sie ursprünglich als eine politische Demonstration galt, ging es doch auch damals vor allem ums Partymachen.

Sandra M.: Natürlich. Die politische Begründung war ja vor allem ein Vorwand, um

überhaupt eine Bewilligung zu erhalten. Ich wage zu behaupten, dass es so gut

wie allen nur um eins ging: eine gute Zeit haben, tanzen – und Drogen

konsumieren.

Phillip K.: Es ging aber auch darum, das bestehende Tanzverbot aufzuheben.

Zürich hatte damals noch eine unglaublich stiere Ausgansszene, das kann man

sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und dann kam plötzlich diese neue

Musik und mit ihr eine neue Lebenskultur. Die Leute wollten zusammen Spass

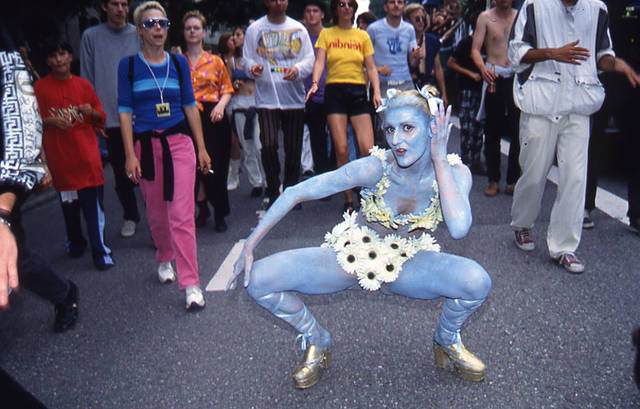

haben, zusammen feiern und sich mit Tanzen verwirklichen. Die ersten Street-

Parades waren der jährliche Anlass der Szene, wo man aus den Kellern und den

illegalen Locations rauskam und dieses Lebensgefühl, die Freude am

Sichausleben, dieses Freiheitsgefühl raustrug auf die Strasse, um die Freude mit

allen anderen zu teilen. Wir kamen uns vor wie die Hippies der Neunziger. Die

nächste Party, die Reise dorthin, illegale Festivals in den Bergen – das waren

unsere Ziele. Wir waren glücklich und erlebten einige wenige wilde und schöne

«Summers of Love».

Ex-Raver berichten ja oft und gern vom damals herrschenden Love-and-Peace-Feeling – war das tatsächlich so, oder wird im Nachhinein vieles verklärt?

Philipp K.: Nein, das war schon so. Wir waren eine Art Techno-Family. Die Szene

war übersichtlich, man kannte sich, besuchte Raver in anderen Städten,

organisierte gemeinsam Partys und Afterhours.

Sandra M.: Das habe ich auch so in Erinnerung. Da war dieses unglaublich starke

Gemeinschaftsgefühl. Man passte an den Partys aufeinander auf. Wenn jemand

mal wegen einer Pille schlecht drauf kam, war stets jemand zur Stelle, man war

füreinander da. Für einen Teenager wie mich war dieser Halt sehr kostbar. Klar,

Ecstasy spielte sicherlich auch eine Rolle, man war ja durch die Droge voll

kuschelig und lieb drauf, hatte alle gern. Diese Nähe damals hat uns verbunden.

Viele Freundschaften von damals sind bis heute erhalten geblieben – so

oberflächlich kann es also auch nicht gewesen sein.

Drogen waren ein wichtiger Bestandteil der Technobewegung.

Sandra M.: Absolut. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat Techno nur am

Rande miterlebt. Ich war 15, als es bei mir so um 1991 mit dem Partymachen

losging. In meiner Clique waren wir alle experimentierfreudig und haben

regelmässig Ecstasy und auch LSD konsumiert. Es gab wirklich nur ganz, ganz

wenige, die an den Partys nicht zugedröhnt waren. Die Afterhours waren ja auch

vor allem da, weil man noch von den Drogen runterkommen musste. Ich kann

mich an einen deutschen Dealer erinnern, der jedes Wochenende nach Zürich

gefahren ist, um zu feiern und Pillen zu verkaufen. Vor den Clubs stellte er sein

Auto auf den Parkplatz, öffnete den Kofferraum, wo er das Zeug sackweise

verstaut hatte. Schon komisch, dass die Polizei nie Drogenrazzias gemacht hat.

Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie manchmal an illegalen Partys

aufkreuzte und uns aufforderte, die Musik auszuschalten, und die Party beendete.

Aber Drogenrazzias gabs nie.

Wie viel wurde denn konsumiert?

Sandra M.: Zu meiner «Raverzeit» konsumierte ich regelmässig, jedes

Wochenende, ein bis zwei Pillen pro Nacht oder Party. Meistens warf ich die zweite

Pille morgens ein, wenn die Wirkung langsam nachliess und ich weitermachen

wollte. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man bewusster konsumierte als

heute. Man schaute, wie die Pille wirkte, trank viel Wasser dazu, ass Früchte.

Praktisch an jeder Party gab es einen Chillout-Raum, wo man «sein System» ein

bisschen runterfahren konnte. Alkohol wurde am Anfang fast nicht konsumiert,

denn wir wussten, dass es im Zusammenhang mit Ecstasy gefährlich werden

konnte. Natürlich gab es auch solche, die vier oder fünf oder mehr Pillen nahmen,

manchmal zwei gleichzeitig spickten oder «auf den Ewigen kamen», also auch

Tage nach der Einnahme noch high waren. Richtig «ausgeartet» ist es aber

eigentlich vor allem, als der Alkoholkonsum dazukam. Aber da war alles schon viel

kommerzieller, man wollte Geld verdienen, und das geht nun nur mit dem

Barumsatz. Da fingen die Leute dann auch an zu kollabieren und solche Sachen.

Phillip K.: Am Anfang war alles neu, und man hatte auch noch grossen Respekt

vor diesen Drogen. Man wusste zu wenig darüber, also war man vorsichtig. Ich

weiss noch, dass an den ersten Partys die Pillen aus Zürich stammten,

hergestellt von Chemiestudenten und einigen jungen Chemielaboranten. Das war

dann noch praktisch reines MDMA und nicht irgendwelche Amphetamine oder so

Zeugs. Heute würde ich mich nicht mehr getrauen, ein Ecstasy zu nehmen.

Wie habt ihr diesen Drogenkonsum finanziert?

Sandra M.: Mein Lehrlingslohn reichte natürlich nicht aus, denn eine Pille kostete

damals so um die dreissig, vierzig Franken. Wir haben dann bei einem Dealer

Massenbestellungen gemacht und somit einen Discount erhalten. An den Partys

haben wir die Pillen dann weiterverkauft und so unsere eigenen Kosten gedeckt.

Wann habt ihr euch von der Szene abgewendet?

Philipp K.: Als es zu kommerziell wurde, so um 1996. Die Technobewegung und

mit ihr die Street-Parade hatte sich zu einem gut laufenden Unternehmen

entwickelt, jeder wollte irgendwie daran mitverdienen, es drehte sich letztendlich

nur noch ums Geld. Mit der ursprünglichen, kleinen, feinen Partycommunity hatte

das nichts mehr zu tun.

Partys irgendwann auch zu gross, das fuhr mir schräg ein. Ich habe dann auch

nicht mehr an der Parade mitgetanzt, sondern war nur noch an einer der kleinen

Partys im Niederdorf. Aber die haben sie ja anscheinend inzwischen auch

verboten. Ein Freund von mir aus Wien, mit dem ich früher an die Parade ging,

wird mich dieses Jahr zur Street-Parade besuchen. Unser Plan ist, am Freitag an

eine Party zu gehen und am Samstag zu Hause abzuhängen und die Parade am

TV zu schauen – man wird halt auch nicht jünger.

10.08.2011 (Tagesanzeiger.ch/Newsnetz) Von Nina Merli